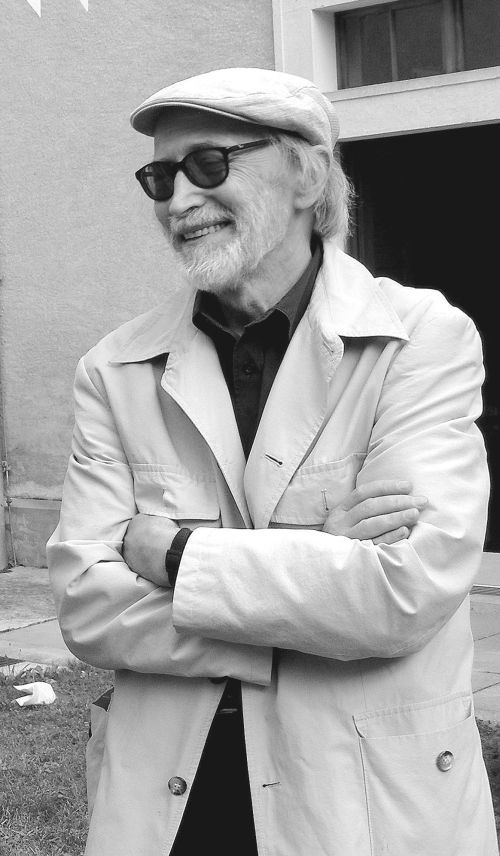

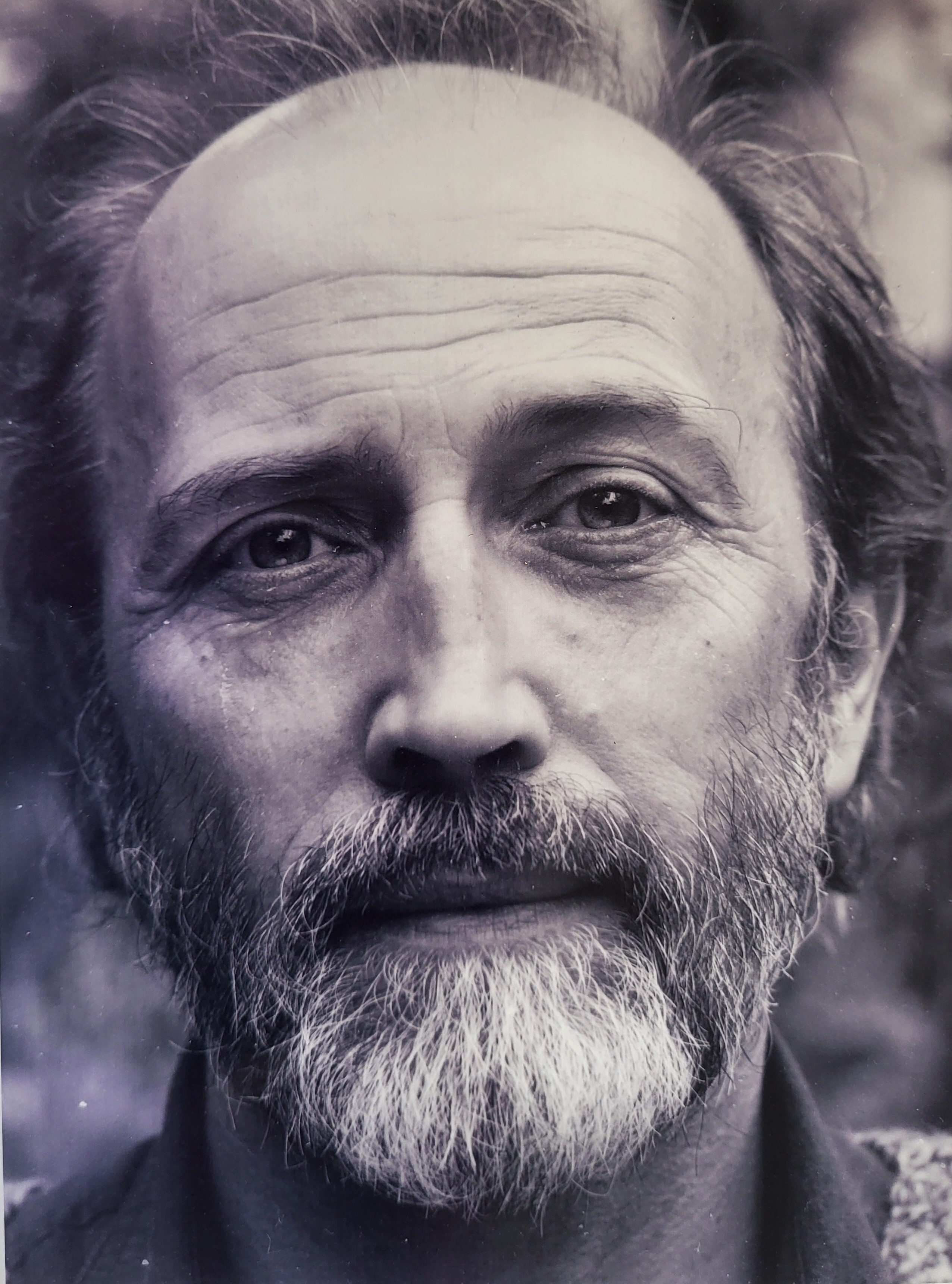

Nachruf Hofrat Univ. Doz. Dr. Akad. Rest. Manfred Koller

Hofrat Univ. Doz. Dr. Akad. Rest. Manfred Koller, eine wahrliche Gallionsfigur der Konservierung und Restaurierung, ist leider in der Nacht vom 2. auf den 3. August 2025 nach schwerer Krankheit im Kreise seiner Liebsten von uns gegangen. Manfred Koller war ein wunderbarer Mensch mit vielen Talenten und einem stets positiven Blick für die Zukunft. Manfred Koller wurde mitten im Krieg im Jahr 1941 in Wien geboren. Seine Mutter, mit der er zeitlebens sehr verbunden war, half ihm als Alleinerziehende, da sein Vater 1943 im Krieg verstarb, Schule und Studium zu meistern. Er studierte an der Akademie der Bildenden Künste in Wien „Konservierung und Technologie“ bei Robert Eigenberger und gleichzeitig „Kunstgeschichte und klassische Archäologie“ bei Otto Demus und Renate Wagner-Rieger. Dies war ihm möglich, da er künstlerisch sehr begabt war und bereits nach drei Jahren mit einem halbtägigen Assistentenjob an der Akademie am Schillerplatz betraut worden war und somit sein Lebensunterhalt damit gesichert war. Verschiedene Praktika im In- und Ausland brachten ihn in Kontakt mit neuen Sichtweisen und internationalen Plattformen, die im Bereich der Erhaltung von Kunstwerken und Denkmalen von Bedeutung waren und auf einen verbesserten und nachhaltigen Umgang mit dem kulturellen Erbe abzielten.

Die experimentierfreudigen Restauratoren Leonetto Tintori und Giuseppe Rosi, die bei den Uffizien in Florenz ihr Atelier hatte, ließen ihn von Anfang an bedeutenden Konservierungsumsetzungen, wie zum Beispiel in der „Capella degli Scrovegni“ in Padua mitarbeiten. Durch diese Aufenthalte im Ausland erkannte er aber auch, dass aufgrund der Wiederaufbausituation in Österreich die Modernisierung des Restaurierungs- und Konservierungsbereiches nur sehr gebremst von statten ging. Umso berufener fühlte er sich, das in Italien Gesehene und dort selbst Umgesetztes, auch in Österreich am Objekt zu versuchen und dies zu Beginn vor allem bei der Wandmalerei und Architekturoberfläche. Dem folgten die ersten von ihm initiierten graphischen Dokumentationen von Zuständen, Schäden und Maßnahmen.

Manfred Koller war die große Kluft zwischen den fortschrittlichen theoretischen Ansätzen der Denkmalethik, welche ja mit den Schriften von Alois Riegel und Max Dvorak mitbegründet waren und den praktischen Restaurierungsumsetzungen am Objekt, die eher auf niedrigem Niveau dahinplätscherten, als großer Hemmschuh bewusst.

Es war Manfred Koller ein großes Anliegen als Brückenbauer Diskrepanz und Missverständnisse zwischen Kunsthistoriker:innen, Denkmalpfleger:innen und Restaurator:innen anzusprechen und Verständigungsprozesse einzuleiten. Dies erreichte er durch großes Engagement und sein umfangreiches Fachwissen, dass er stets vermittelnd einzusetzen wusste. Viele von uns haben in einer seiner vielen Vorlesungen erstmals die unmittelbaren Zusammenhänge der Entstehungsvorgänge von Kunstwerken zu begreifen begonnen. Wenn in einem Auditorium Maximum erstmals vor hunderten Studierenden Eitemperafarben angerührt wurden, oder Goldfolien auf grundierte Oberflächen angeschossen worden sind, war ihm Staunen und Beifall der Studierenden gewiss. Die Inhalte vom Reclams Handbuch der künstlerischen Techniken, die großteils auch auf Manfred Kollers Kenntnissen fußten, waren ein „must do“ der heranwachsenden Generationen von Restaurator:innen und modernen Kunsthistorikern. Es war seine Absicht den Kunsthistoriker:innen und Architekt:innen restauratorisches Denken und Tun vorzuzeigen, um die Akzeptanz und Würdigung, der um das kulturelle Erbe kämpfenden Restaurator:innen, zu erreichen.

Als Amtsrestaurator und dann als Leiter der Werkstätten des Bundesdenkmalamtes war er dem Bundesdenkmalamt von 1965 bis 2005 ein treuer Mitarbeiter und Verbündeter, und er hatte auch dort stets die Rettung und den Erhalt der Kunstwerke und Baudenkmale im Blick. Den prachtvollen wie den zerfetzten Gemälden, den polychromen Skulpturen, wie auch den „abgeräumten“ Schnitzwerken, den reich bestickten Textilien wie auch den sich auflösenden Fahnen, den bunt gefassten Hochaltären wie auch den vermoderten Resten von Tafelbildern, den noch minimal mit Polychromie bedeckten Steinplastiken, den farbenfrohen Fresken oder reich gegliederten Fassaden von faszinierenden Gebäuden widmete er seine Aufmerksamkeit. Viele Aufnahmen zeigen ihn am Beginn seiner Laufbahn als profunden Restaurator, der mit Skalpell oder Pinsel selbst Hand am Erhaltungsprozess für unser kulturelles Erbe anlegte. Dabei lernte er auch seine Frau Ildiko kennen und lieben. Er startete noch bei Joseph Zykan seine Karriere in den Restaurierungswerkstätten des Bundesdenkmalamtes im Arsenal. In Folge hatte er in Gertrude Tripp eine weitsichtige Chefin, die, als verantwortungsbewusste, visionäre Kunsthistorikerin und vorausdenkende Denkmalpflegerin, ihm, bezüglich neuer Konservierungs- und Restaurierungsansätze viel Gestaltungsraum ermöglichte. So wurden für die bedeutenden Wandmalereien des Stiftes Lambach erstmals modernste Konservierungsmaterialien angedacht und angewandt. Auch der, in den 1970iger Jahren, von der Republik angekauften Beethovenfries, bedurfte neuer Wege der Konservierung und Präsentation. Diese Arbeiten geschahen bereits schon in der, von ihm eingeforderten, interdisziplinären Arbeitsweise und Teamarbeit. Die Restaurierungsvorhaben beschränkten sich aber nicht nur auf die Architekturoberflächen sondern sie erstreckten sich auch auf Flügelaltäre, wie die vom Pacheraltar in St. Wolfgang oder die Hochaltäre von Kefermarkt und Heiligenblut oder den der Schotten in Wien. Es ließe sich nun diese Liste in alle Fachbereiche der Restaurierung hinein noch sehr lange fortsetzen.

Zusammen mit gleichgesinnten Konservierungswissenschaftler:innen zeigte er Mankos in den gängigen Erhaltungsstrategien auf und verlegte seinen Schwerpunkt immer mehr in die Vermittlung besserer Grundlagen und Herangehensweisen. Da er stets über den Tellerrand schaute, war er offen für wichtige Innovationen, die ihn oftmals auch mit vielen Fachinstituten und anderen Expert:innen im Diskurs hielten. Er vermittelte sein geballtes Wissen und wichtigen Fachkenntnisse nicht nur an den österreichischen Kunstuniversitäten, sondern er tat dies auch an vielen anderen Ausbildungszentren in ganz Europa. Nicht umsonst war Manfred Koller auch für ICCROM aktiv und 1979 Gründungsmitglied der Austrian Group des International Institute for Conservation (IIC), wo er mit den damaligen „Restauratorenblättern“ sämtliche Fachrestaurator:innen erreichen konnte. Mit vielen seiner Wegbegleiter:innen wie z.B. Helmut Kortan, Franz Mairinger, Hubert Paschinger, Jürgen Pursche, Ivo Hammer, Eduard Föderl, Oskar Emmeneger, Raffaela Rossi Manaresi, Albert Knoepfli, Franz Höring, Maria Ranacher, Roland Möller, Ingo Timm, Helmut Stampfer, Giorgio Bonsanti, Istvan Eri, Ingo Sandner, Ulrich Schiessl, Ernst Bacher, Gabriele Krist, Hilde Neugebauer, … - da gibt es noch so viele, die sich mit ihm aufmachten – wurde vieles in die richtige Richtung bewegt.

Auch seine schriftlichen Werke, die weit über 600 Publikationen umfassen, hatten hauptsächlich das Ziel, positiv auf den Erhalt der Denkmale einzuwirken. Seine Bücher über den Kefermarkter- und Pacheraltar oder die Leistungen der Brüder Strudel, sowie Reclams Handbuch der Künstlerischen Techniken und viele andere Schriftwerke dürfen in keiner Fachbibliothek fehlen, denn sie sind Grundlage für vieles, das noch folgen wird.

Sein Anspruch, eines menschlichen Miteinanders stand oft seinen hohen fachlichen Ansprüchen konträr gegenüber, da er als Denkmalpfleger stets nur gewissenhafte Restaurierungsarbeiten akzeptierte und halbherzige oder schlechte Arbeiten als nicht brauchbar entblößte. Der Mensch, egal ob charismatische/r Restaurator:in oder patscherter Ausführender war ihm aber trotzdem nie egal. Aber er trennte gekonnt das eine von dem anderen.

Manfred Koller war auch ein Familienmensch, der stets für seine Frau und seine Kinder da war. Oft hielt er seine Aufenthalte, fern der Familie, eher kurz, was zu vielen Reisezeiten führte, die er für seine vielen Publikationen zu nutzen wusste. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass er während einer Zugfahrt von Innsbruck nach Linz drei Artikel für Fachzeitschriften verfasste. Manfred Koller war bei den Restaurator:innen und anderen Fachkolleg:innen ein gern gesehener Gast, da seine Expertise stets gefragt und hilfreich war. Egal ob in Ateliers, Aufenthaltsräumen, Vorlesungssälen, auf Baustellen oder Gerüsten, wichtige Einwände, helfende Ratschläge oder ein guter Fachdisput taten sowohl den Kunstwerken als auch den daran beteiligten Menschen gut.

Er, der einst in der Straßenbahn, mit zwei in Packpapier verpackte Schielebildern unter dem Arm, von einem Ort zum anderen Ort gezuckelt ist, hat mich einmal darauf hingewiesen, wie glücklich wir uns schätzen können, dass dies heute weit professioneller passiert. Diese kleine Begebenheit weist uns darauf hin, welche Veränderungen die Restaurierung und die Erhaltung, sowie der Umgang mit unseren Kunstdenkmalen und Baudenkmalen in den letzten Jahren erfahren haben und hebt nochmals die Leistungen hervor, was ein Berufener wie Manfred Koller, für das kulturelle Erbe unseres Landes geleistet hat.

Manfred Koller hat seinen Beruf mit höchstem Engagement und Leidenschaft gelebt, die bemerkenswert und außergewöhnlich waren. Er war Vorbild als Mensch und als brückenbauender Kollege. Er wird vielen von uns fehlen. Sein Wirken und sein Beispiel im Kanon der Bemühungen um das kulturelle Erbe werden jedoch von Dauer sein. Seine Menschlichkeit lebt in jenen weiter, die ihn kannten und schätzten. Danke dafür.

Text von Mag. Johann Nimmrichter für den ÖRV